本当のあなたはもっとポジティブで活発だったのでは?

昔はもっとユーモアがあり、活動的だったのに。

最近は、家族や友人に誘われても、楽しみより面倒くささが勝ってしまう。

実はそれ、お口のせいだとしたら?

事実、厚生労働省は、口腔機能と社会活動には関連があることを正式に認め、現在認知症予防対策として口腔機能改善を呼びかけています。民間の医療生命保険も、歯の残存数を審査項目に追加するようになってきました。

「噛めないから楽しめない」この構図は想像では無く、客観性を持った事実となりました。

この状況を挽回し、もう一度社会生活をポジティブにする。そんな治療があれば、素敵だと思いませんか?

素直に、そう言えたら、どれだけ良いことでしょうか?

でも今のあなたは、とてもそんな考えになれません。それもそのはず。歯がグラグラだったり抜けて入れ歯だったりで噛めないからです。

このローストビーフサンドは意地悪な設定でした。なぜなら、歯の無い人や入れ歯の人にとって最も食べにくい物の集合体だからです。

ローストビーフやフランスパンを噛みちぎることの難しさは、健全な歯を持つ方でも、想像にたやすいと思います。しかし、レタスも実は難しいのです。葉物野菜は厚みが薄いので、上下の歯が緊密にかみ合っていないと、かぶりついてもかみ切れず、ズルズルと引き抜けてしまうのです。そして最大の意地悪が、「サンドになっていること」です。実は、大きなお口を開くと、ほとんどの入れ歯は自然と外れてしまいます。咬む以前の問題なのです。

多くの歯にお困りな人にとって、ローストビーフサンドは、間違い無く悪の帝王でしょう。

このローストビーフサンドを、もう一度美味しく食べられるようになる。そんな治療があれば、素敵だと思いませんか?

噛める喜びを、あなた自身を、とりもどす。

もう諦めなくて大丈夫です。

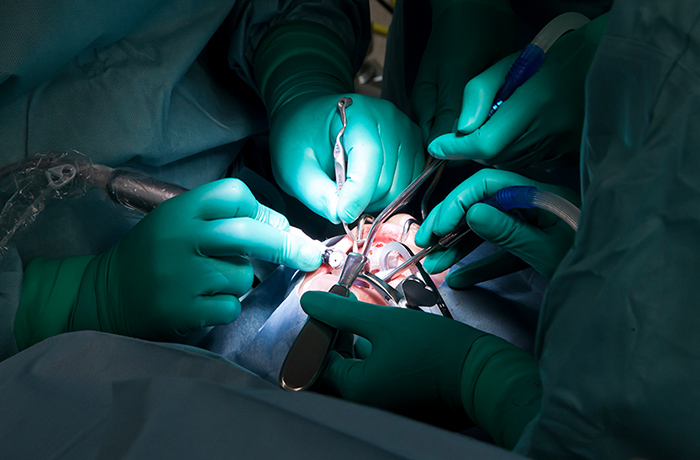

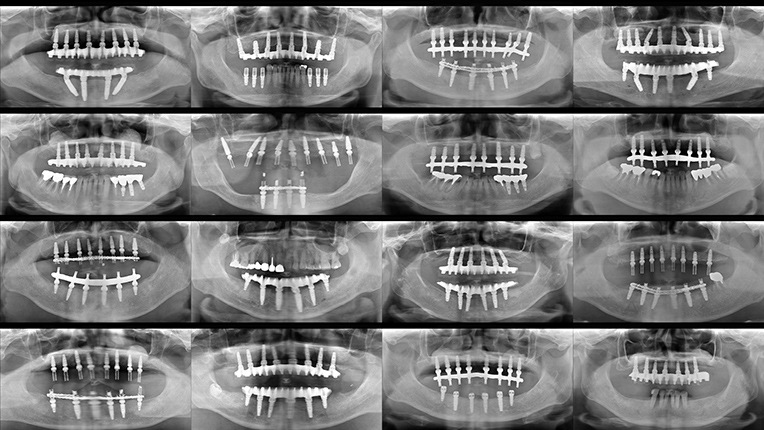

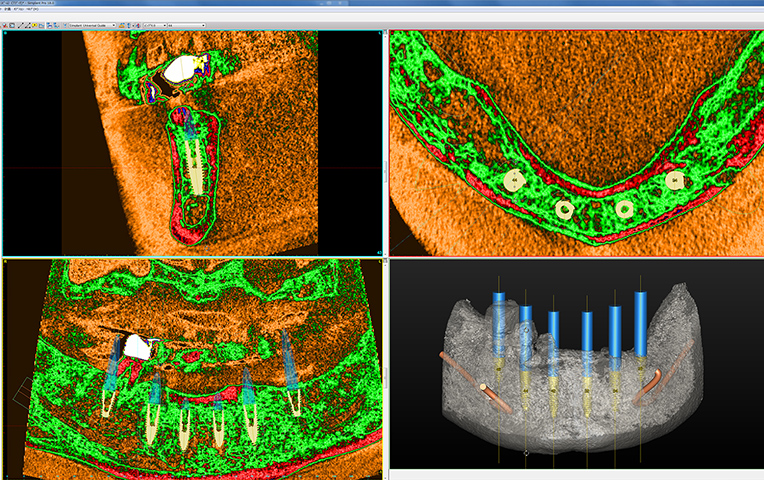

現代には、インプラント治療があります。

天然の歯と同等またはそれ以上の咬む能力を回復します。

数年後のあなたは、同級生の中で誰よりも、ローストビーフサンドを美味しく食べ、誰よりも、口元を隠さず大きなお口で笑っています。

インプラント治療は歯を作るだけではありません。

目的はその先にあります。

噛める喜び

口元を隠さないで笑える自信

人生の豊かさ

感謝しあえる人間関係

そして、本当のあなたを取り戻す。

当院は30年、そんな治療を目指して、患者様とともに取り組んで参りました。

あなたも、もしご興味がございましたら、ぜひ一度、ご相談下さい。